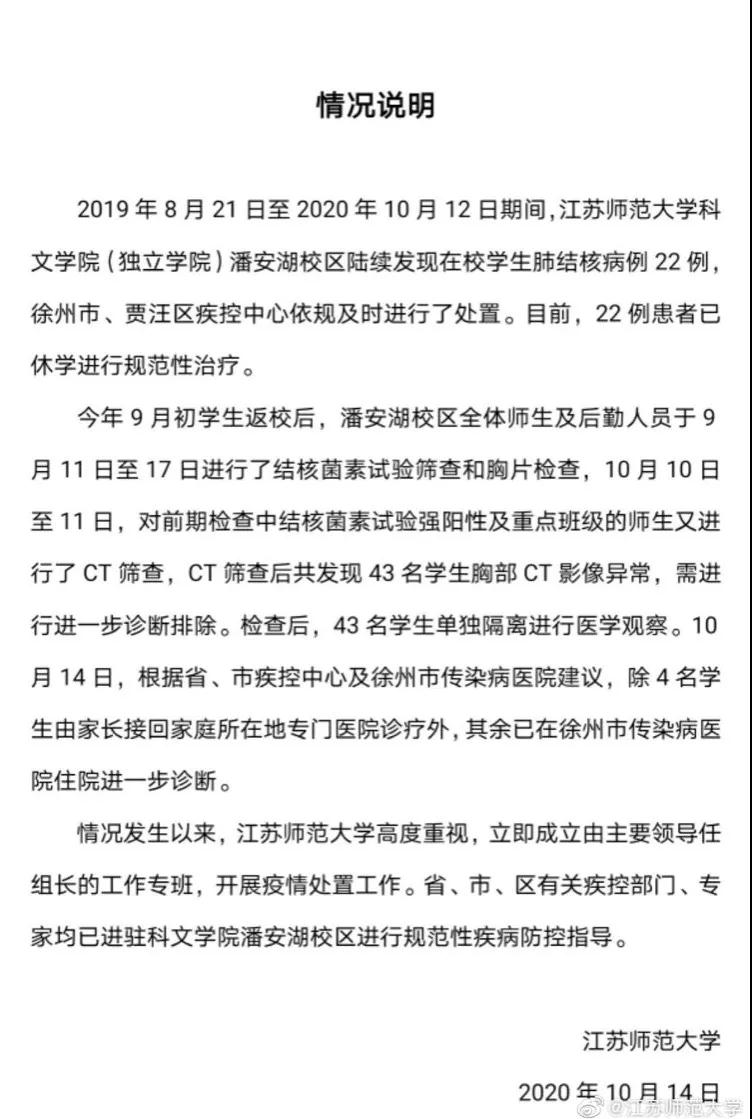

2019年8月21日至2020年10月12日期间,江苏师大潘安湖校区陆续发现在校学生肺结核病例22例,患者均已休学并进行持续至少半年的规范抗结核治疗。经重点筛查,另发现43名学生胸部CT影像异常,需进一步排查。

近年来,学校时有结核病疫情暴发,其年发病率高于全国同龄人群水平。2018年全国共报告学生肺结核患者48289例,发病率为17.97/10万(48289/26867万),与2014年(13.91/10万,35881/25800万)上升了29.19%。再让我们看看2017年以来国内几个校园结核病疫情:

01

2017年8月,湖南省某高三班级有学生被确诊为肺结核,随后该班陆续有50多位学生被确诊感染。截止当年11月中旬,全校共确诊74人。

02

2018年9月,江苏江阴某幼儿园教师查出肺结核,全校32人被传染,包括28名孩子,4名教职工,其中5名孩子确诊为结核病。

03

2019年6月,南京市某早教中心一教师感染肺结核后,导致7名儿童被感染。

04

2019年12月,河北某职业技术学院计算机系有多名学生,因患肺结核被送往当地医院救治。

02肺结核现状

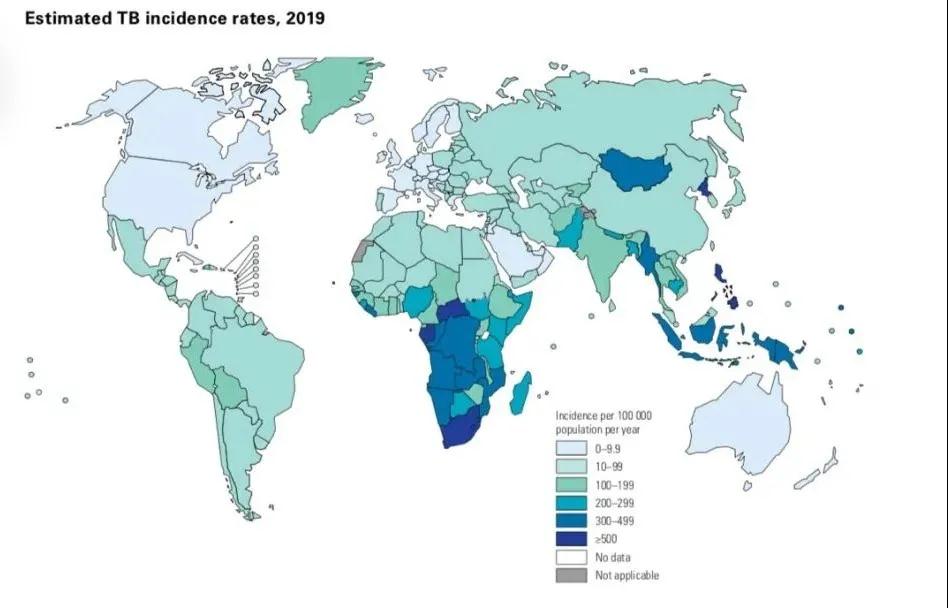

肺结核是一种古老的慢性传染病,至今已困扰人类近万年,科学家们在9000年前的以色列人遗骸和2000年前的埃及木乃伊上都发现了肺结核感染的痕迹。肺结核的元凶是结核分枝杆菌,具有很强的传染性和致病性,所有人群均易感。肺结核主要通过呼吸道传播,一个未经诊治的肺结核患者,一年可传染10-15个人。患者咳嗽、打喷嚏、大声说话、唱歌时,含大量结核菌的唾液飞沫喷出,较大的颗粒落至地面,较小的则长时间在空气中悬浮,干燥后附着在尘土上形成带菌尘埃,健康人吸入悬浮飞沫或者带菌尘埃后,便有可能受感染。在公众的认知中,结核病可能已经很少见了,但事实上,根据世界卫生组织(WHO)2020年公布的数据显示,结核病是目前全球十大死因之一,而我国是全球结核病高负担国家(占全球8.4%,位居第三)。据国家疾控中心数据,2019年共有77万新发肺结核病例,死亡2290人。我国所有法定传染病中,肺结核的发病数和死亡数均位居第二。而据WHO估算,我国2019年新发结核病达83.3万,死亡率为2.35/10万。

2019年新发结核病例至少为10万例的国家--WHO《2020年全球结核病报告》

2019年预估结核病发病率--WHO《2020年全球结核病报告》

03学校易出现聚集性发病

中国防痨协会学校与儿童结核病专业委员会主委卢水华教授解释:学校是人群密集场所,人群相互之间接触密切,学生学业压力大,缺乏锻炼和睡眠。中小学生处于生长发育阶段,免疫功能尚未完善,大学生则容易作息不规律,导致学校易发生聚集性疫情。另外学生作为联系学校、家庭和社会的媒介,流动性较大,一旦出现传染性结核病,很可能造成疫情的快速传播和蔓延。

04密切接触者的处理

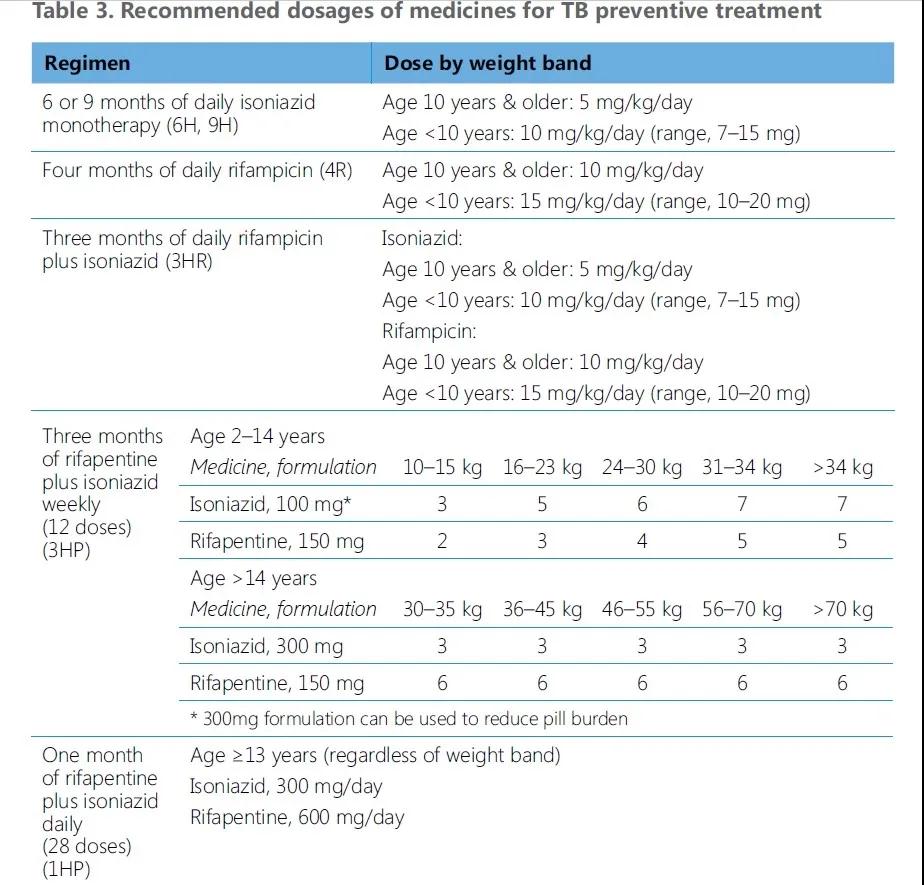

根据《学校结核病防控工作规范(2017版)》,一旦发现确诊病例,应及时组织开展密切接触者筛查。筛查范围包括同班师生和同宿舍同学、密切接触的家庭成员。如果在同班、同宿舍师生筛查中新发现了1例及以上肺结核病例,需将密切接触者筛查范围扩大至与病例同一教学楼和宿舍楼楼层的师生;同时也可根据现场情况判定,适当扩大筛查范围。(密切接触是指和确诊病人在开始治疗前3个月,共处一个密闭的空间,如社交场合、工作场所。家庭接触的定义为:与确诊病人开始治疗前3个月,在家庭密闭空间接触1整夜以上,白天频繁接触并长时间一起居住。)具体筛查办法为:15岁以下的学生,先进行症状筛查和TST(结核菌素皮肤试验),对肺结核可疑症状者以及TST强阳性者开展胸部X光片检查。15岁及以上的学生,进行症状筛查、TST和胸部X光片检查。注意,对肺结核可疑症状者、TST强阳性者、胸部X光片异常者应当收集3份痰标本进行痰涂片和痰培养检查,培养阳性菌株进行菌种鉴定和药物敏感性试验。如筛查出肺结核患者,应立即至当地结核病定点医疗机构进行规范的抗结核治疗。在感染结核分枝杆菌的人群中,5岁以下的儿童发展为活动性结核病的风险尤高。根据《2020年世界卫生组织关于结核病的更新指南:结核病的预防性治疗》:1、经细菌学确认的肺结核患者,其家庭密切接触者中如有5岁以下儿童,且无活动性结核的,应接受预防性抗结核治疗;2、经细菌学确认的肺结核患者,其家庭密切接触者中如有5岁以上的儿童、青少年及成人,且无活动性结核的,可进行预防性抗结核治疗;3、对于耐多药结核病患者的高风险家庭密切接触者,可根据个性化风险评估和合理的临床判断考虑进行抗结核预防性治疗。

预防性治疗方案--《2020年世界卫生组织关于结核病的更新指南:结核病的预防性治疗》

05确诊肺结核患者的治疗

一旦确诊为肺结核,应立即至当地结核病定点医疗机构进行规范的抗结核治疗。卢水华教授指出,肺结核的治疗原则是“早期、规律、联合、适量、全程”,初始治疗时若能坚持规律治疗,85%以上的患者可被治愈。根据诊疗规范,目前推荐的药物敏感结核病的治疗方案包含以下药物:异烟肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)和乙胺丁醇(E)。具体方案为:2HRZE/4HR方案,即强化期使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇,1次/d,共2个月;巩固期使用异烟肼、利福平1次/d,共4个月。若强化期第2个月末痰涂片仍阳性,强化方案可延长1个月,总疗程6个月不变。对粟粒型肺结核或结核性胸膜炎上述疗程可适当延长,强化期为3个月,巩固期6—9个月,总疗程9—12个月。另外,治疗期间应多加休息、加强营养,以高热量、高蛋白食物为主,多吃蔬菜、水果,搭配粗粮。

06潜伏性感染的筛查方法有哪些?

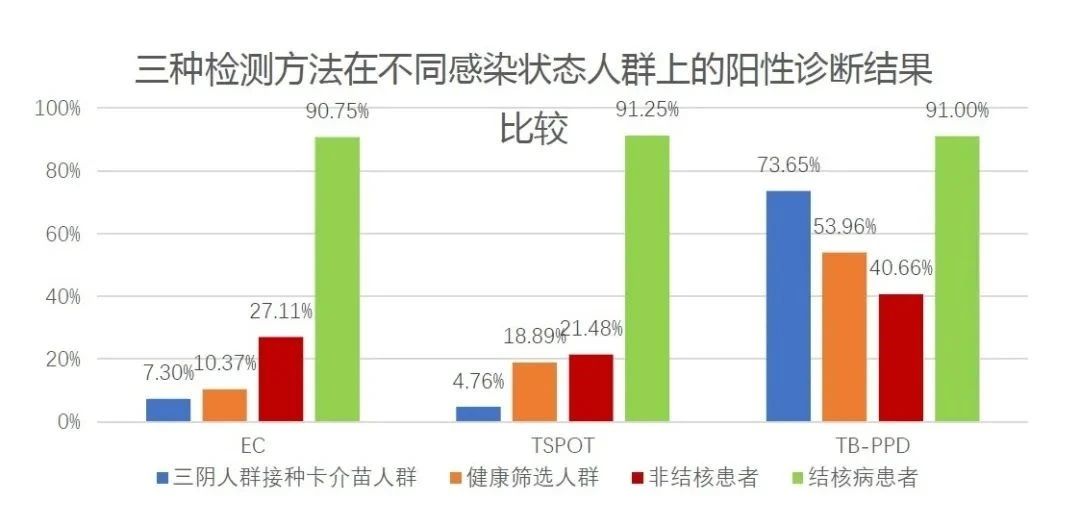

2018年WHO出版的《结核潜伏感染管理指南》指出,全世界约有20亿人感染过结核分枝杆菌,感染个体一生中发展为活动性结核的风险平均约为5%-10%。上文中提到的TST(皮肤结核菌素试验,如TB-PPD)是现行结核感染的的主要检测方法之一,此外,还有IGRAs(γ干扰素释放试验,如T-SPOT.TB)和抗原抗体检测。三种方法各有千秋:TST应用广泛,具有方便使用、无需采血、低成本等优势,但无法区分BCG接种与分枝杆菌感染;IGRAs检测方法特异性高,但操作复杂,价格昂贵,无法大规模推广使用;抗原抗体检测各产品的敏感度和特异度差异较大。在这样的背景下,中国迫切需要新的筛查和诊断工具,以加速降低结核病发病率。在“十三五”重大传染病防治科技重大专项、“十二五”重大传染病防治科技重大专项和上海市临床重点专科建设项目的支持下,上海市公共卫生临床中心结核病研究中心卢水华教授,作为项目PI带领团队自2013年起,牵头在多个中心开展重组结核杆菌融合蛋白(EAST-6-CFP-10,简称“EC”)临床试验,至今已完成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验。Ⅲ期研究结果显示EC诊断结核感染的敏感度和特异度均较高。EC、T-SPOT.TB、TB-PPD在结核病患者中的检测结果一致性较好,阳性检出率均在90%以上,且EC能区分卡介苗接种与结核菌感染的不同。EC作为新型MTB感染皮肤试验的检测试剂,在人群中使用具有良好的安全性,检测技术成本较低、操作简单,可用于LTBI和菌阴肺结核的诊断。2020年4月23日,EC作为结核领域第一个国家一类新药,通过了国家药品监督管理局药品审批而准予上市。2020年8月,卢水华教授团队和江苏省疾病预防控制中心陆伟教授团队在中国防痨杂志发表题为“重组结核杆菌融合蛋白(EC)临床应用专家共识”的文章。系统总结了EC的临床试验结果,相关技术和方法的应用特点,并提出EC的临床应用建议、临床意义和使用范围等。