截至2020年10月27日,新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)大流行已波及全球6大洲逾4300万人,死亡超过115万,对整个医疗卫生领域带来了巨大挑战。自1981年人类发现HIV病毒以来,艾滋病一直在全球蔓延,严重威胁着人类的健康。据估计,2019年全球现有HIV病毒携带者3800万,当年HIV新发感染170万,死于艾滋病相关疾病者为69万。

我们将从两部分内容来介绍新冠肺炎对HIV病毒携带者和艾滋病防治可能带来的影响。

新冠&HIV(一)——疾病特征

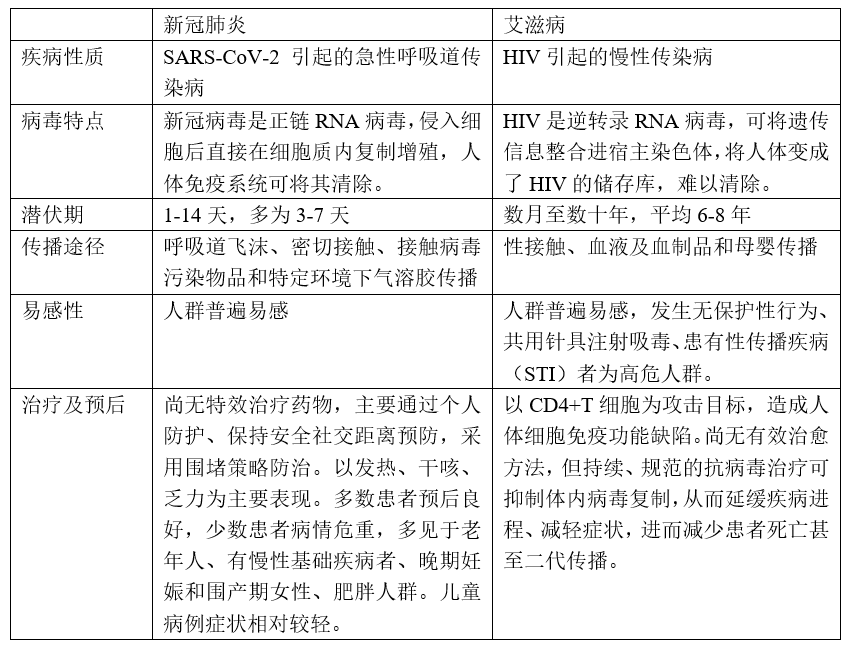

1.疾病特点

2.检测手段

核酸检测是新冠肺炎诊断的金标准,但在艾滋病检测中核酸检测主要作为HIV抗体筛查试验的补充试验、急性期诊断、抗病毒治疗效果监测等。核酸检测利用“引物”来检测不同病毒的特异核酸序列,所以即便检测方法相同,使用的引物不同,能检测出的病毒也不同。因此新冠检测无法检出HIV,HIV检测也无法检出新冠。

3.艾滋病抗病毒药物能否用于治疗新冠肺炎?

2004年,科学家们发现洛匹那韦配合利托那韦,可以减缓SARS病毒在人体内的复制,有效治疗SARS病人。因此在新冠疫情暴发之初,国内医生也尝试在临床中使用克力芝(洛匹那韦/利托那韦片)治疗新冠病人。不过近期有研究指出,克力芝并不能改善非重症新冠患者的预后或缩短疾病的临床进程。在国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第八版)》中也指出,不推荐单独使用洛匹那韦/利托那韦片治疗新冠肺炎,而应与其他药物联合使用。

此外,克力芝是通过抑制病毒复制从而达到治疗目的,无法起到预防感染的目的;该药物具有一定的副作用,轻则导致头痛、恶心,重则可能影响肝肾功能、引发胰腺炎和血糖升高,切勿在没有医嘱情况下擅自服用药物。

新冠&HIV(二)——HIV感染者个人防护

目前尚无证据表明接受抗病毒治疗的HIV感染者,在维持临床表现、免疫状况稳定的条件下,其感染新冠病毒或发生新冠肺炎合并症的风险高于一般人群。

即便如此,HIV感染者中仍存在感染新冠病毒的风险因素:

▪ 未接受抗病毒治疗或HIV病毒未得到有效抑制的感染者的免疫系统受损,更易发生机会性感染和严重疾病。

▪ 一般人群的新冠肺炎危险因素,如老年人、男性及高血压、糖尿病、心血管疾病、肺部疾病和慢性肾病等,在HIV感染人群中也普遍存在。

▪ 其他可能促进因素。如,在冰毒等新型毒品使用比例较高的HIV感染者中,难以维持严格的社交距离,加上HIV感染的协同作用,可能加重机体损害程度。

在新冠肺炎流行下,HIV感染者要提高预防意识、加强自我防护:

▪ 做好个人防护措施,保持人际距离,注意日常清洁;

▪ 保持健康生活方式,均衡饮食、保证充足睡眠、尽可能减少压力;

▪ 坚持抗病毒治疗,保持免疫系统健康,储备至少一个月的药物;

▪ 避免使用毒品、滥交等危险行为;

▪ 采取积极的预防措施,如使用避孕套、清洁针具或采取暴露前预防(PrEP);

▪ 从官方渠道了解新冠肺炎和艾滋病防治的最新消息。

新冠&HIV(三)——HIV相关医疗服务获取

新冠肺炎病毒传染速度快,若在疫情初期未及时有效控制,感染病例很有可能在短时间内骤增,对当地医疗资源的挤占。疫情高峰期用于有效控制新冠肺炎疫情的围堵策略,不可避免地影响HIV感染者获得检测、预防干预、治疗等服务的及时性和可及性。此外,受新冠肺炎疫情影响,一些抗艾滋病药品主要生产国家产能下降、各国间交通运输不畅,引起全球对药物储备的担忧。

这些影响涉及艾滋病防治服务的整个递送过程:无法及时检测诊断造成病例检测发现晚,无法有效提供随访服务延误救治时机,无法提供个性化抗病毒治疗方案或药物供应中断;进而导致HIV感染者无法获得有针对性的救治、治疗依从性变差,耐药性和机会性感染风险增加,也会潜在增加感染者对性伴(尤其是配偶/固定性伴)的传播风险。

那么新冠疫情之下,该如何获取艾滋病相关医疗服务?

发生危险行为或可疑暴露后,应及时就医检测,疫情期间需要提前咨询相关就诊政策,按规定进行预约,以免延误诊断和治疗,就医期间应做好个人防护。

艾滋病患者仍要坚持服药,一旦HIV病毒未得到有效抑制,免疫系统受损,更容易感染新冠或其他疾病。如出现药品不足,及时联系当地医疗、疾控机构寻求帮助。

为确保感染者异地滞留或隔离期间获得抗病毒治疗药品,中国疾控中心艾防中心1月26日发布了相关通知,对因滞留或隔离等原因无法回到原治疗机构的在治感染者,在与原治疗机构核实身份和明确原治疗方案后,当地治疗机构协助每次发放一个月量的免费抗病毒治疗药品。